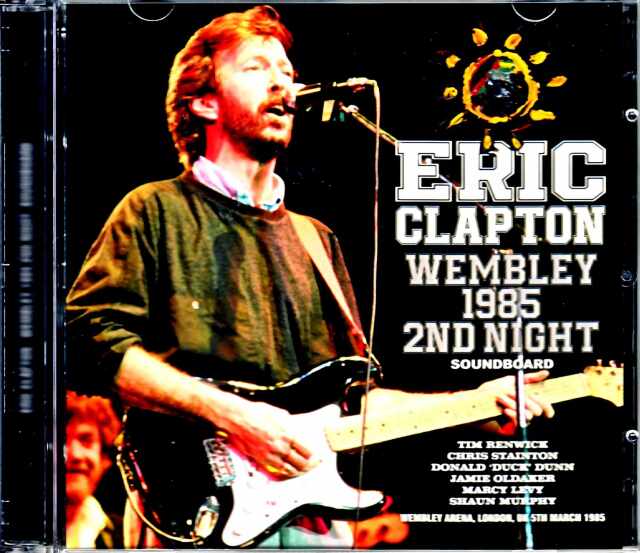

【1985年ロンドン公演の決定版!ステレオ・サウンドボードマスターを入手!】先般、エリック・クラプトンの1985年3月5日、ロンドン、ウェンブレー・アリーナ2日日公演の極上オーディエンスマスターをリリース致しました。その際のリリースレビューにて、ステレオ・サウンドボード完全録音の既発盤2CD「WEMBLEY ARENA」が存在するため、と記しておりましたが、その後このサウンドボード既発盤の元マスターを入手することができました!内容は紛れもないPAアウトのステレオ・サウンドボード録音の完全版でした。しかしながら聴いてみますと、PAアウトにはありがちなことですが、曲間を詰めていたり、Cocaineにおいては、クラプトンのギターソロ中からバッサリカットが入り、エンディングのコーラスまで跳んでいるという致命的な欠点がございました(これは既発盤でも同様です)。さらにLaylaのピアノコーダの途中にはノイズが1ヶ所ありました。またピッチも若干遅めでした。このままではせっかくのサウンドボードマスターでも決定版とは成り得ないと考えたのですが、何と当店はイギリス在住の重鎮テーパーから先般リリースした、サウンドボード録音に迫る極上音質のステレオ・オーディエンスマスターを譲り受けていたタイミングだったのです。従いまして、曲間のカット部やCocaineの曲中カット部分は重鎮のオーディエンスマスターで見事に補填し、完奏バージョンを実現。Laylaのノイズも現代のデジタル技術で極力緩和し、ピッチも正常にしたことで、完全収録の決定版をリリースできる運びとなったのです。このサウンドボードマスターは、当日のミキサー卓で録音された音響調整用のPAアウトものですので、曲中で突如クラプトンのボーカルに深いエコーがかかったりする箇所があったり、アンビエントマイクを立てての録音ではないため、オーディエンスの歓声や拍手がほぼ聞こえないという音像になっていますが、時にはクラプトンのアンプのノイズも生々しく収録しているこの音源は、生のライブ感を迫力満点で伝えてくれる凄いマスターです。この85年の「ビハインド・ザ・サン・ツアー」序盤におけるサウンドボードソースはこの公演しか存在しないため、非常に貴重かつバンドアンサンブルが非常によく分かるものと言えます。ツアー中盤以降には全米ツアーでのサウンドボードソースや終盤のジャパン・ツアーでのサウンドボードソースも存在しますが、クラプトンがどんな感じでツアーをスタートしたのか、その詳細を知ることができるサウンドボードソースは本作だけということになります。【BEHIND THE SUNツアーの最初期の貴重なステージ】それではここで再度、このツアーのベースとなったアルバム「BEHIND THE SUN」のレコーディングからプロモーションワールドツアーに至ったクラプトンの活動をおさらいさせてください。それは以下でした。≪1984年3月~4月:アルバム「BEHIND THE SUN」レコーディング≫・1984年6月~7月:ロジャー・ウォータースとの「Pros And Cons Of Hitch-Hiking」ヨーロッパ&北米ツアー参加 ≪1984年秋:アルバム「BEHIND THE SUN」追加レコーディング≫・1984年11月~12月:オセアニア&香港ツアー ・1985年2月:イギリス、ブリクストン・アカデミーでツアーリハーサル・1985年2月27日~3月15日:UK&北欧ツアー ←★ココ★ ≪1985年3月1日:アルバム「BEHIND THE SUN」リリース≫・1985年4月~5月:全米ツアー・ファーストレグ・1985年5月8日:米音楽ライブ番組 Late Night With David Letterman 出演・1985年6月21日~7月27日:全米ツアー、セカンドレグ・1985年10月5日~10月11日:6度目のジャパン・ツアー・1985年10月14日~11月6日:アラスカ、ロンドンを巡った後に短期ヨーロッパ・ツアー・198512月3日~23日:一応オフ、しかしこの間、バディ・ガイ&ジュニア・ウェルズ、スティング、ゲイリー・ブルッカー、ダイアー・ストレイツらのコンサートに飛入りし、ステージに立つ84年秋に最終レコーディングを終え、アルバムを完成させたクラプトンは、アルバムのリリースを待たず、オセアニア&香港ツアーに出ます。早く新曲を披露したくて堪らなかったのでしょう。それだけの自信作であったことが窺えます。このツアーはアルバム同様、シンセサイザーに元クオーターマスのキーボーディスト、ピーター・ロビンソンを加え、クリス・スティントンとのダブルキーボード体制で実施したものですが、ライブステージとなると、当該アルバム収録曲を再現するためにフィーチャーしたシンセサイザーの違和感がどうもぬぐえない、という結果になりました。アルバムも、現在の評価の低さはそこにあり、いわゆる「クラプトンらしくない」サウンドだったわけです。そこで、それを感じ取ったクラプトンは、やはりセカンドギターが必要だと判断し、84年のロジャー・ウォータースのツアーで知り合ったティム・レンウィックを口説き、加入させます。そしてリハーサルに臨んだところ、サウンドはクラプトンが納得するものに戻りました。そこで実施されたのが、このロンドン公演を含む、イギリス&北欧ツアーだったのです。特に地元のロンドンでの初日公演でがっちり手応えを感じたクラプトンは気を良くしてこの2日目公演に臨みました。前日公演よりも演奏曲数は多く、アンコールでYou Don't Know Like I Know(レコーディングしながら「BEHIND THE SUN」の収録から漏れたナンバーでした)が1曲多い充実のステージとなっています。さらにこの日は、ミュージシャンとしても実力のある俳優ダン・アクロイド(映画「ブルース・ブラザーズ」、「ゴースト・バスターズ」で有名なコメディ俳優。この時クラプトンバンドに在籍していたベーシストのドナルド・ダック・ダンとも「ブルース・ブラザーズ」で共演していました。正しくは「エイクロイド」と発音するようですが、紹介するクラプトンは「アクロイド」と言っています)が飛入りし、アンコールラストのMCでメンバー紹介を務めた上に、この曲で怒涛のブルースハープを披露しているというトピックがあります。クラプトンも映画「ブルース・ブラザーズ」には親しみ、後年には「ブルース・ブラザーズ2000」に出演するまでになりましたので、この時のアクロイドとの共演はクラプトンにとっても思い出深いものとなったことでしょう。そうした見せ場以外にもこの日のステージはクラプトンの好調さゆえに聴きごたえたっぷりです。この年のツアーは、序盤と中盤でセットリストに変化があったことで、序盤に当たる本公演ではまずオープニングにEverybody Ought To Make A Changeを持って来たことがレアでした。これは83年に行なわれたARMSコンサートで試したものですが、バンドが演奏を始める中、スライドを弾きながら遅れてステージに登場するという演出をクラプトン自身が気に入ったため、これを踏襲したと考えられます。そしてこれを含み、通常スライドをプレイするナンバーは2曲どまりというところ、中盤でさらなるスライドナンバーTulsa Timeをプレイしているのがレアです。さらにツアー中盤以降ではメドレー形式でプレイして短縮化されてしまうBadgeとLet It Rainがそれぞれ独立してプレイされているのも序盤ならではでした。そして中盤以降にはセットから落ちてしまうLay Down SallyとBehind The Sunもプレイしています。後者はWonderful Tonightにメドレーするという粋な構成になっています。ブルースに関しても、ツアー中盤以降はDouble Troubleに差し替えられてしまいますが、序盤のこの時期にはWho's Lovin' You TonightからキーをチェンジしながらHave You Ever Loved a Womanへのメドレーを披露しています。またアンコールではツアー中盤以降はForever Manがセットインしますが、この時期は先述のKnock On WoodとYou Don't Know Like I Knowをプレイしていたりと、このツアー序盤だけのレアなセットリストだったことがお分かりいただけると思います。前日公演でもハイライトとなった新曲Same Old Bluesでのプレイはこの日も凄まじいというほかないです!息が止まるような怒涛のプレイが畳みかけられています。全編で弾き捲るクラプトンのプレイのニュアンスやタッチまでも鮮明に捉えているのは、やはりサウンドボード録音ならではと言うことができるでしょう。【このツアーだけの実力派ミュージシャンで固められたバンドメンバー】このツアーのバンドのベーシックな部分は83年に実施した「マネー・アンド・シガレッツ・ツアー」のメンバーとなっていましたが、そこに新たに加わったのが、セカンド・ギタリストのティム・レンウィックと女性コーラスの二人でした。スタックスの名ベーシスト、故ドナルド・ダック・ダンとタルサ・トップスの故ジェイミー・オールデイカーという、クラプトンの歴代バンドの中でも最強のリズム・セクションと言っていい二人が在籍していた時期であり、ここでもドナルド・ダック・ダンの弾むベースプレイと、手数が多く、ダイナミックなジェイミー・オールデイカーのドラミングが楽しめます(クラプトンはダック・ダンとは本当にウマが合ったようで、83年に自身のレーベルを立ち上げた際には「ダック・レコード」と名付けたほどでした)。そして忘れてならないのが、現在もクラプトンをサポートしているキーボーディスト、クリス・スティントンです。彼もブリティッシュ・ロック界では古参のミュージシャンで(69年のウッドストックフェスティバルにはジョー・コッカーのサポートで出演していました)、クラプトンとは79年からの付き合いとなる実力派でした。冒頭のシンセとピアノによるプロローグから、各曲でピアノ、オルガン、シンセサイザーと大活躍です。彼がいたからこそ「BEHIND THE SUN」の楽曲がライブで再現できたと言っても過言ではない貢献度です。37年前にもこの二人の絆は固かったのです。そして後に「ギルモア・ピンク・フロイド」をサポートすることになる、ブリティッシュロック界では中堅バンド、クィーヴァーに在籍した古参のギタリスト、ティム・レンウィックのプレイが聴ける唯一のツアーでもあります。まったくミストーンのない手堅い彼のプレイも聴きどころとなっています。彼の個性溢れるプレイはI Shot The SheriffとWhite RoomでのオブリガートやBadge、Cocaineのセカンドソロ、Forever Manの締めのソロで聴くことができます。そして女性コーラスのショーン・マーフィーとマーシー・レヴィ。ハスキーな声質で低音から高音までパンチの効いたマーフィーと艶のある声質で伸びやかなハイトーンが特長のレヴィの対比はコーラス面でうまく機能し、それぞれのフィーチャリングナンバーでもその個性を如何なく発揮しています。78年以来となったレヴィの復帰は70年代のクラプトンファンを喜ばせました。【ブラッキー最後のツアー!】73年のレインボー・コンサートでデビューし、以降カムバックしたクラプトンの愛機としてずっと彼と共にあったストラトキャスター「ブラッキー」。長年メインギターとして使用されてきたためネックがへたり、1弦をチョークダウンした際にネックからはずれてしまうほどになってしまったため、クラプトンはこのツアーを最後にブラッキーを引退させ、翌年から新たに開発されたカスタムストラトを使用するようになります。つまりあの枯れた「ハーフトーン」を聴かせてくれたのは、このツアーが最後だったのです。本作のI Shot The Sheriff以降ではブラッキーが唸り捲り、泣き捲ってします(オープニングから2曲とTulsa Timeではロジャー・ギフィン作の別のストラトをオープンチューニングのスライド用として使用しています)。このトーンはブラッキーだけのもの。このギターがあったからこそクラプトンのプレイは枯れた味わいを出せたのだと言えます。会場の空間を通したブラッキーサウンドは「Wembley Arena 2nd Night」で、アンプダイレクトの生々しいブラッキーサウンドは是非本作でご堪能ください。Wembley Arena, London, UK 5th March 1985 STEREO SBD *UPGRADE

Disc 1 (60:03) 1. Intro 2. Everybody Ought To Make A Change 3. Motherless Children 4. I Shot The Sheriff 5. Same Old Blues 6. Blues Power 7. Tangled In Love 8. Steppin' Out (featuring Shaun Murphy) 9. Tulsa Time ★3:27 - 最後までAUD補填 10. Lay Down Sally ★0:00 - 5:46 AUD補填

11. Something Is Wrong With My Baby (featuring Marcy Levy)

Disc 2 (69:37) 1. Badge ★7:00 - 7:13 AUD補填 2. Behind the Sun 3. Wonderful Tonight 4. Let It Rain 5. Who's Lovin' You Tonight/Have You Ever Loved a Woman 6. Cocaine ★4:06 - 7:11 AUD補填 7. Layla 8. Knock On Wood 9. You Don't Know Like I Know 10. Further On Up The Road*

Eric Clapton - guitar / vocals Tim Renwick - guitar Chris Stainton - keyboards Donald 'Duck' Dunn - bass Jamie Oldaker - drums Marcy Levy - backing vocals Shaun Murphy - backing vocals *Dan Aykroyd - vocal / harmonica STEREO SOUNDBOARD RECORDING

【1985年ロンドン公演の決定版!ステレオ・サウンドボードマスターを入手!】先般、エリック・クラプトンの1985年3月5日、ロンドン、ウェンブレー・アリーナ2日日公演の極上オーディエンスマスターをリリース致しました。その際のリリースレビューにて、ステレオ・サウンドボード完全録音の既発盤2CD「WEMBLEY ARENA」が存在するため、と記しておりましたが、その後このサウンドボード既発盤の元マスターを入手することができました!内容は紛れもないPAアウトのステレオ・サウンドボード録音の完全版でした。しかしながら聴いてみますと、PAアウトにはありがちなことですが、曲間を詰めていたり、Cocaineにおいては、クラプトンのギターソロ中からバッサリカットが入り、エンディングのコーラスまで跳んでいるという致命的な欠点がございました(これは既発盤でも同様です)。さらにLaylaのピアノコーダの途中にはノイズが1ヶ所ありました。またピッチも若干遅めでした。このままではせっかくのサウンドボードマスターでも決定版とは成り得ないと考えたのですが、何と当店はイギリス在住の重鎮テーパーから先般リリースした、サウンドボード録音に迫る極上音質のステレオ・オーディエンスマスターを譲り受けていたタイミングだったのです。従いまして、曲間のカット部やCocaineの曲中カット部分は重鎮のオーディエンスマスターで見事に補填し、完奏バージョンを実現。Laylaのノイズも現代のデジタル技術で極力緩和し、ピッチも正常にしたことで、完全収録の決定版をリリースできる運びとなったのです。このサウンドボードマスターは、当日のミキサー卓で録音された音響調整用のPAアウトものですので、曲中で突如クラプトンのボーカルに深いエコーがかかったりする箇所があったり、アンビエントマイクを立てての録音ではないため、オーディエンスの歓声や拍手がほぼ聞こえないという音像になっていますが、時にはクラプトンのアンプのノイズも生々しく収録しているこの音源は、生のライブ感を迫力満点で伝えてくれる凄いマスターです。この85年の「ビハインド・ザ・サン・ツアー」序盤におけるサウンドボードソースはこの公演しか存在しないため、非常に貴重かつバンドアンサンブルが非常によく分かるものと言えます。ツアー中盤以降には全米ツアーでのサウンドボードソースや終盤のジャパン・ツアーでのサウンドボードソースも存在しますが、クラプトンがどんな感じでツアーをスタートしたのか、その詳細を知ることができるサウンドボードソースは本作だけということになります。【BEHIND THE SUNツアーの最初期の貴重なステージ】それではここで再度、このツアーのベースとなったアルバム「BEHIND THE SUN」のレコーディングからプロモーションワールドツアーに至ったクラプトンの活動をおさらいさせてください。それは以下でした。≪1984年3月~4月:アルバム「BEHIND THE SUN」レコーディング≫・1984年6月~7月:ロジャー・ウォータースとの「Pros And Cons Of Hitch-Hiking」ヨーロッパ&北米ツアー参加 ≪1984年秋:アルバム「BEHIND THE SUN」追加レコーディング≫・1984年11月~12月:オセアニア&香港ツアー ・1985年2月:イギリス、ブリクストン・アカデミーでツアーリハーサル・1985年2月27日~3月15日:UK&北欧ツアー ←★ココ★ ≪1985年3月1日:アルバム「BEHIND THE SUN」リリース≫・1985年4月~5月:全米ツアー・ファーストレグ・1985年5月8日:米音楽ライブ番組 Late Night With David Letterman 出演・1985年6月21日~7月27日:全米ツアー、セカンドレグ・1985年10月5日~10月11日:6度目のジャパン・ツアー・1985年10月14日~11月6日:アラスカ、ロンドンを巡った後に短期ヨーロッパ・ツアー・198512月3日~23日:一応オフ、しかしこの間、バディ・ガイ&ジュニア・ウェルズ、スティング、ゲイリー・ブルッカー、ダイアー・ストレイツらのコンサートに飛入りし、ステージに立つ84年秋に最終レコーディングを終え、アルバムを完成させたクラプトンは、アルバムのリリースを待たず、オセアニア&香港ツアーに出ます。早く新曲を披露したくて堪らなかったのでしょう。それだけの自信作であったことが窺えます。このツアーはアルバム同様、シンセサイザーに元クオーターマスのキーボーディスト、ピーター・ロビンソンを加え、クリス・スティントンとのダブルキーボード体制で実施したものですが、ライブステージとなると、当該アルバム収録曲を再現するためにフィーチャーしたシンセサイザーの違和感がどうもぬぐえない、という結果になりました。アルバムも、現在の評価の低さはそこにあり、いわゆる「クラプトンらしくない」サウンドだったわけです。そこで、それを感じ取ったクラプトンは、やはりセカンドギターが必要だと判断し、84年のロジャー・ウォータースのツアーで知り合ったティム・レンウィックを口説き、加入させます。そしてリハーサルに臨んだところ、サウンドはクラプトンが納得するものに戻りました。そこで実施されたのが、このロンドン公演を含む、イギリス&北欧ツアーだったのです。特に地元のロンドンでの初日公演でがっちり手応えを感じたクラプトンは気を良くしてこの2日目公演に臨みました。前日公演よりも演奏曲数は多く、アンコールでYou Don't Know Like I Know(レコーディングしながら「BEHIND THE SUN」の収録から漏れたナンバーでした)が1曲多い充実のステージとなっています。さらにこの日は、ミュージシャンとしても実力のある俳優ダン・アクロイド(映画「ブルース・ブラザーズ」、「ゴースト・バスターズ」で有名なコメディ俳優。この時クラプトンバンドに在籍していたベーシストのドナルド・ダック・ダンとも「ブルース・ブラザーズ」で共演していました。正しくは「エイクロイド」と発音するようですが、紹介するクラプトンは「アクロイド」と言っています)が飛入りし、アンコールラストのMCでメンバー紹介を務めた上に、この曲で怒涛のブルースハープを披露しているというトピックがあります。クラプトンも映画「ブルース・ブラザーズ」には親しみ、後年には「ブルース・ブラザーズ2000」に出演するまでになりましたので、この時のアクロイドとの共演はクラプトンにとっても思い出深いものとなったことでしょう。そうした見せ場以外にもこの日のステージはクラプトンの好調さゆえに聴きごたえたっぷりです。この年のツアーは、序盤と中盤でセットリストに変化があったことで、序盤に当たる本公演ではまずオープニングにEverybody Ought To Make A Changeを持って来たことがレアでした。これは83年に行なわれたARMSコンサートで試したものですが、バンドが演奏を始める中、スライドを弾きながら遅れてステージに登場するという演出をクラプトン自身が気に入ったため、これを踏襲したと考えられます。そしてこれを含み、通常スライドをプレイするナンバーは2曲どまりというところ、中盤でさらなるスライドナンバーTulsa Timeをプレイしているのがレアです。さらにツアー中盤以降ではメドレー形式でプレイして短縮化されてしまうBadgeとLet It Rainがそれぞれ独立してプレイされているのも序盤ならではでした。そして中盤以降にはセットから落ちてしまうLay Down SallyとBehind The Sunもプレイしています。後者はWonderful Tonightにメドレーするという粋な構成になっています。ブルースに関しても、ツアー中盤以降はDouble Troubleに差し替えられてしまいますが、序盤のこの時期にはWho's Lovin' You TonightからキーをチェンジしながらHave You Ever Loved a Womanへのメドレーを披露しています。またアンコールではツアー中盤以降はForever Manがセットインしますが、この時期は先述のKnock On WoodとYou Don't Know Like I Knowをプレイしていたりと、このツアー序盤だけのレアなセットリストだったことがお分かりいただけると思います。前日公演でもハイライトとなった新曲Same Old Bluesでのプレイはこの日も凄まじいというほかないです!息が止まるような怒涛のプレイが畳みかけられています。全編で弾き捲るクラプトンのプレイのニュアンスやタッチまでも鮮明に捉えているのは、やはりサウンドボード録音ならではと言うことができるでしょう。【このツアーだけの実力派ミュージシャンで固められたバンドメンバー】このツアーのバンドのベーシックな部分は83年に実施した「マネー・アンド・シガレッツ・ツアー」のメンバーとなっていましたが、そこに新たに加わったのが、セカンド・ギタリストのティム・レンウィックと女性コーラスの二人でした。スタックスの名ベーシスト、故ドナルド・ダック・ダンとタルサ・トップスの故ジェイミー・オールデイカーという、クラプトンの歴代バンドの中でも最強のリズム・セクションと言っていい二人が在籍していた時期であり、ここでもドナルド・ダック・ダンの弾むベースプレイと、手数が多く、ダイナミックなジェイミー・オールデイカーのドラミングが楽しめます(クラプトンはダック・ダンとは本当にウマが合ったようで、83年に自身のレーベルを立ち上げた際には「ダック・レコード」と名付けたほどでした)。そして忘れてならないのが、現在もクラプトンをサポートしているキーボーディスト、クリス・スティントンです。彼もブリティッシュ・ロック界では古参のミュージシャンで(69年のウッドストックフェスティバルにはジョー・コッカーのサポートで出演していました)、クラプトンとは79年からの付き合いとなる実力派でした。冒頭のシンセとピアノによるプロローグから、各曲でピアノ、オルガン、シンセサイザーと大活躍です。彼がいたからこそ「BEHIND THE SUN」の楽曲がライブで再現できたと言っても過言ではない貢献度です。37年前にもこの二人の絆は固かったのです。そして後に「ギルモア・ピンク・フロイド」をサポートすることになる、ブリティッシュロック界では中堅バンド、クィーヴァーに在籍した古参のギタリスト、ティム・レンウィックのプレイが聴ける唯一のツアーでもあります。まったくミストーンのない手堅い彼のプレイも聴きどころとなっています。彼の個性溢れるプレイはI Shot The SheriffとWhite RoomでのオブリガートやBadge、Cocaineのセカンドソロ、Forever Manの締めのソロで聴くことができます。そして女性コーラスのショーン・マーフィーとマーシー・レヴィ。ハスキーな声質で低音から高音までパンチの効いたマーフィーと艶のある声質で伸びやかなハイトーンが特長のレヴィの対比はコーラス面でうまく機能し、それぞれのフィーチャリングナンバーでもその個性を如何なく発揮しています。78年以来となったレヴィの復帰は70年代のクラプトンファンを喜ばせました。【ブラッキー最後のツアー!】73年のレインボー・コンサートでデビューし、以降カムバックしたクラプトンの愛機としてずっと彼と共にあったストラトキャスター「ブラッキー」。長年メインギターとして使用されてきたためネックがへたり、1弦をチョークダウンした際にネックからはずれてしまうほどになってしまったため、クラプトンはこのツアーを最後にブラッキーを引退させ、翌年から新たに開発されたカスタムストラトを使用するようになります。つまりあの枯れた「ハーフトーン」を聴かせてくれたのは、このツアーが最後だったのです。本作のI Shot The Sheriff以降ではブラッキーが唸り捲り、泣き捲ってします(オープニングから2曲とTulsa Timeではロジャー・ギフィン作の別のストラトをオープンチューニングのスライド用として使用しています)。このトーンはブラッキーだけのもの。このギターがあったからこそクラプトンのプレイは枯れた味わいを出せたのだと言えます。会場の空間を通したブラッキーサウンドは「Wembley Arena 2nd Night」で、アンプダイレクトの生々しいブラッキーサウンドは是非本作でご堪能ください。Wembley Arena, London, UK 5th March 1985 STEREO SBD *UPGRADE

Disc 1 (60:03) 1. Intro 2. Everybody Ought To Make A Change 3. Motherless Children 4. I Shot The Sheriff 5. Same Old Blues 6. Blues Power 7. Tangled In Love 8. Steppin' Out (featuring Shaun Murphy) 9. Tulsa Time ★3:27 - 最後までAUD補填 10. Lay Down Sally ★0:00 - 5:46 AUD補填

11. Something Is Wrong With My Baby (featuring Marcy Levy)

Disc 2 (69:37) 1. Badge ★7:00 - 7:13 AUD補填 2. Behind the Sun 3. Wonderful Tonight 4. Let It Rain 5. Who's Lovin' You Tonight/Have You Ever Loved a Woman 6. Cocaine ★4:06 - 7:11 AUD補填 7. Layla 8. Knock On Wood 9. You Don't Know Like I Know 10. Further On Up The Road*

Eric Clapton - guitar / vocals Tim Renwick - guitar Chris Stainton - keyboards Donald 'Duck' Dunn - bass Jamie Oldaker - drums Marcy Levy - backing vocals Shaun Murphy - backing vocals *Dan Aykroyd - vocal / harmonica STEREO SOUNDBOARD RECORDING

|

|

|

|

適格請求書発行事業者登録済

お気に入り

- 11月新作タイトル

- DVD

- CD

- Blu-ray

- 10月新作タイトル

- DVD

- CD

- Blu-ray

- 09月新作タイトル

- DVD

- CD

- Blu-ray

- DVD

- Rock

- Hard Rock

- Hard Core

- Altanative Rock

- Progressive Rock

- Pops

- Folk

- Punk・New Wave

- Soul

- Jazz

- Music Video Collection

- Remix Collection

- CD

- Alternative Rock

- Progressive Rock

- Rock

- Hard Rock

- Punk・New Wave

- Pops

- Folk

- Soul

- Jazz

- Rare Remix Collection

- Blu-ray

- Rock

- Hard Rock

- Altanative Rock

- Progressive Rock

- Pops

- Folk

- Punk・New Wave

- Hard Core

- Jazz

- Soul

- 商品一覧

- All Title

- アーティスト名:A~E

- アーティスト名:F~J

- アーティスト名:K~O

- アーティスト名:P~T

- アーティスト名:U~Z

- アーティスト名:0~9

カレンダー

| 今日 | |

| 定休日 |

人気ランキング

|

Iron Maiden アイアン・メイデン/Germany 1983 Complete Soundboard Edition1,940円(税込)

2024年最大……いや、メイデン音源史上最大の事件が発生! ついに、ついに『PIECE OF MIND』時代のオフィシャル代わりを務めるサウンドボード・アルバムが爆誕!!

|

|

Van Halen ヴァン・ヘイレン/Canada 1983 Complete Soundboard Edition1,940円(税込)

全世界を震撼させた新発掘サウンドボードの衝撃、再び! あの『WORCESTER 1982 1ST NIGHT』『同 3RD NIGHT』に続く、激烈サウンドボード・アルバムが新発掘

|

|

Linda Ronstadt リンダ・ロンシュタッド/CA,USA 1980 Remastered Jewel Version1,630円(税込)

公式ライヴアルバム『LIVE IN HOLLYWOOD』の完全・映像版が究極進化! 話題沸騰の最新マスターがDVDで緊急リリース決定です。

|

|

Thom Yorke トム・ヨーク/Australia 2024 2Days Complete2,970円(税込)

トム・ヨーク初となるソロ・ツアーでの来日公演直前のオーストラリア・ツアーより、2024年10月29日&30日のメルボルン公演の模様を極上レベルの高音質オーディエンス録音で4枚組に完全収録

|

|

Todd Rundgren トッド・ラングレン/CA,USA 1990 Complete Mike Millard Master Tapes1,940円(税込)

マイク・ミラードがトッド・ラングレンを録音していた!と世界中のマニアを騒然とさせた1978年『ANOTHER SIDE OF THE ROXY: MIKE MILLARD MASTER TAPES』の記憶も新しいところですが、今回はさらにマニア垂涎のミラードによるトッドのステージの記録が発掘!

|

|

Beatles ビートルズ/アビイ・ロード Abbey Road Multi Track Collection2,660円(税込)

ザ・ビートルズのスタジオ・レコーディングを追求する注目のロックバンド・マルチトラック・コレクション/不滅の金字塔アルバム『アビイ・ロード』新編集改訂版

|

|

Iron Maiden アイアン・メイデン/Aichi,Japan 2024 S & V Complete IEM Matrix Edition1,940円(税込)

8年ぶりとなった2024年ジャパン・ツアーより、その記念すべき初日となる9月22日愛知・スカイホール豊田でのライブを、マルチ・ステレオIEMマトリクスにてフル収録し、さらに当日のライブをハイクオリティー・オーディエンス・ショットで収めたDVD付きにて。

|

|

Guns N' Roses ガンズ・アンド・ローゼス/CA,USA 1986 Jewel Version1,630円(税込)

地元クラブで牙を研ぎ、革命の時を待っていたデビュー前の怪物GUNS N' ROSES。マーク・キャンター蔵出しの秘宝と話題を呼んでいる衝撃映像がリリース決定です。

|

|

Delaney and Bobbie Eric Clapton デラニー・アンド・ボニー エリック・クラプトン/Country Life Original US Withdrawn 1972 LP Edition1,630円(税込)

発売中止となった、激レア・レコード盤を奇跡の入手、世界初CD化!!本盤でしか聴けない、クラプトン参加の別ミックスを含む必聴盤 伝説のブルーアイドソウルデュオ、デラニー&ボニーの激レアUS LPの復刻企画第二弾!

|

|

Pat Metheny Group Lyle Mays パット・メセニー ライル・メイズ/Canada 1989 2Days2,660円(税込)

カナダで開催されているモントリオール・国際ジャズ・フェスティバルに2日間連続出演した模様をFM放送用音源からリマスターを施し旧タイトルとは比べ物にならない最高の状態で収録した3枚組となります

|

Eric Clapton エリック・クラプトン/London,UK 3.5.1985 Upgrade |